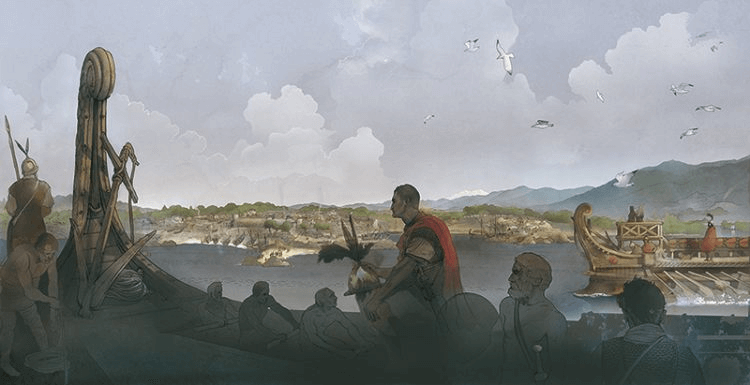

En la zona central del este de la península ibérica, alrededor del año 700 a. de C., se están produciendo cambios importantes.

Estamos en el periodo final de la Edad del Bronce y algunos aspectos básicos de la vida de los habitantes de este territorio empiezan a ser diferentes de aquello que fueron durante los dos milenios anteriores. Se está saliendo de la Edad del Bronce para entrar en la Edad del Hierro. Algo que al otro lado del Mediterráneo, en el Egeo, se había producido unos cientos de años antes, tras las invasiones dorias, el fin del sistema palacial micénico, la caída del imperio de los hititas y el ascenso de los asirios, entre otros acontecimientos importantes.

Por el relato de los historiadores antiguos, parece que los habitantes al norte y al sur del río Mijares (Idubeba según PLinio) se sentían y hacían sentir a los de fuera que pertenecían a pueblos distintos: los edetanos habitando las tierras entre el Jucar y el Mijares, y los ilercavones en el territorio entre el Mijares y el Ebro. Más al sur del Jucar, hasta el Segura, quedarían todavía otros, que siendo parecidos, no se sentían tampoco iguales: los contestanos.

Son precisamamente los contactos con ese otro lado del mediterráneo, que ya estaba eb otra fase, los que directa o indirectamente, van a tener gran influencia en los cambios que se están produciendo.

-------------------------------------------------------

En tierras de los ilercavones, al norte del río Mijares, encontramos establecimientos

próximos a la costa que se

abren indudablemente al comercio fenicio

y, a su vez, constituyen vías de penetración

hacia el interior,

|

| Edetanos |

Al sur del

Palancia, sin embargo, la configuración de la costa no

ofrece lugares aptos para esta clase de

establecimientos puesto que

las desembocaduras del Turia y del Júcar son zonas pantanosas y de marjales

y la Albufera (de Valencia) ocupa una gran extensión, No hay puntos

idóneos para el atraque naval hasta

llegar a Cullera, aislada en su posición. Además la vía Heraklea o

Hercúlea, según el trazado que se deduce

de Estrabón rehuía esta zona,

bordeándola desde algún punto al sur de Sagunto hasta más al sur de Saitabi (Xativa), por lo que hasta después del 121

antes de J. C., como pronto, no se podía atravesar la

zona inmediata a la costa.

Pasados quizás 200 años desde el inicio del Hierro, a partir del siglo V a. de C., podemos ya distinguir

los rasgos característicos de la

cultura ibérica, constituidos por

una respuesta indígena a los estímulos

recibidos desde fuera y que se manifiestan

paralelamente a una intensificación de las

relaciones a través del Mediterráneo, marcadas, ya en

esta época, por un predominio de materiales

de origen y ascendencia griegos, lo

que dará lugar a que la cultura ibérica

tenga una matización clásica desde su inicio.

A pesar de todo, la

civilización ibérica no supone, con respecto

a la de la Edad del Bronce, un

cambio radical ni en la situación topográfica

de los poblados ni en su estructura.

En muchos aspectos, éstos recuerdan

a los del Bronce, pero

con ciertos matices diferenciales como el poseer,

por regla general, una mayor extensión

y una organización, en ciertos casos,

más compleja. Aparecen por primera vez una serie

de núcleos que podemos denominar ciudades, como el Castillo de Sagunto.

Junto a estos

hábitats urbanos, que por una causa u

otra adquieren una personalidad superior

al resto de los poblados, existen otros

que, si bien no llegan a la categoría de

ciudad, pueden ser calificados de centros

destacados. Todos ellos poseen

una organización compleja, con casas que

se distribuyen a lo largo de calles que pueden

ser escalonadas cuando, para aprovechar

la pendiente, se han construido

terrazas artificiales descendentes; caminos

de acceso desde la parte llana adecuados

para el tránsito de carros, desagües para

canalizar las aguas, aljibes, etc. Con sistemas defensivos provistos de torres de

planta cuadrada o circular e, incluso en

algunos casos, fosos excavados y recintos

situados en lo alto de cerros con función

puramente militar.

Alrededor de los grandes centros aparecen

otros de menor importancia que constituyen un poblamiento

rural, satélite de la ciudad principal. Esta población dispersa puede situarse

en cerros y altozanos poco destacados y

amurallados o en las partes llanas, al

modo de masías.

Es durante este momento

cuando se produce de forma definitiva el

abandono de las cuevas como lugares de

habitación.

Con la cultura ibérica asistimos a la

producción masiva de las cerámicas a

torno, con un desplazamiento de las realizadas

a mano de tradición indígena más

antigua.

¿Cómo se introdujo esta técnica?

Para la la fase previa de primeras cerámicas

a torno la influencia fenicia pudo ser

fundamental. Pudo haber penetración

de prototipos fenicios a través

de contactos con la Turdetania (entre el Guadiana y el Guadalquivir) en la propia península, y contactos directos con fenicios llegados a la costa. El progreso en la técnica

de fabricación y cocción, se produce quizás un poco más tarde a través de los contactos con el mundo griego que se van haciendo más intensos a partir del siglo V antes

de J. C., lo cual explica

también la imitación por parte de los

iberos de formas de la vajilla griega clásica.

Por supuesto, otro hecho destacable es el la divulgación de uso del hierro, en armas, indumentaria y toda clase de útiles para la agricultura, la carpintería, o la albañilería. Se ha entrado de lleno en la Edad del Hierro.

Los útiles de la agricultura se hacen más diversos y a la par se introducen nuevos cultivos que serán básicos en los siglos siguientes y que son además muy rentables: el olivo, la higuera, la vid y algunas hortalizas.

Cambios en las técnicas y nuevos cultivos favorecen a aquellos que por alguna razón son capaces de utilizar mejor esas técnicas y rentabilizar esos cultivos, y con ello, se acentúan la diferencias entre unos y otros y se hacen más marcadas las diferencias sociales.

La estructura social cambia, y cambian también los ritos, y algunos individuos se introducen en la técnica de la escritura y en nuevas expresiones artísticas.

La cuevas se relegan a lugares de culto reflejando el modo de culto existente en el mundo griego.

El modo de escribir, de izquierda o derecha o vicevesa, indica quizás las distintas influencias en este territorio desde la turdetania o desde el mundo griego y fenicio , y ofrece motivos para discutir cuáles fueron las primeras, cuáles las predominante o si convivieron.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La iberización en el País Valenciano

D. FLETCHER, E. PLA, M. GIL-MASCARELL y C. ARANEGUI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quizás la influencia de los fenicios fue mayor al norte del Mijares, y la de los griegos al sur, marcando las diferencia ente edetanos e ilercavones. O quizás incluso fue esa diferencia la que les hizo percibirse y ser percibidos como distintos cuando los ya completamente íberos tuvieron contacto con los romanos.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Sobre los sistemas de escritura ibéricos:

LENGUAS Y ESCRITURAS PRERROMANAS DE LA PENÍNSULA IBÉRICA

Ana M. Vazquez Hoys

UNED

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El complejo mundo social ibérico

En el siglo V a. de C., ya se puede hablar sin duda de lo ibérico y del complejo mundo social que lo constituye. La ciudad ibérica es compleja y es un espacio bien definido con respecto del exterior. La muralla cierra y delimita lo interior frente al campo abierto y desprotegido que queda afuera.

La puerta es un elemento entonces fundamental para conectar los dos espacios.

Cuando Tito Livio (XXI: 7, 8, 11, 14), mucho después, relatará la toma de Arse-Saguntum en el año 219 a.C. menciona

un potente dispositivo defensivo con torres, un

camino de ronda y la existencia de una ciudadela

fortificada con un doble recinto. Aunque no dice nada

respecto a las puertas de la ciudad, sin embargo, en

la ladera sur del cerro se han hallado los restos de una puerta junto a una

torre. El

hallazgo de dos sillares con huellas de quicialeras en

un entorno próximo a las excavaciones no permiten

dudar sobre su vinculación con un sistema de cierre.

La puertas son también puestos de guardia

y control de las mercancías y de los transeúntes y,

desde el punto de vista urbanístico, elementos clave en la articulación y organización del trazado urbano. Se planifican junto

al resto del sistema defensivo, y es significativo que sean estructuras

diferenciadas, cuidadas en su construcción

y monumentalizadas.

Algunas pueden ser clasificadas

como entradas de recubrimiento, ubicadas entre dos lienzos de muralla que

se cruzan, de modo que se configura un pasillo que

puede ser más o menos largo que determina un eje

de entrada tangente o paralelo a los lienzos de la

muralla.

¿Por qué se hacen necesarias las murallas y las puertas?

Lo que en principio parece diseñarse más como delimitación y vigilancia, se va reorientando hacia la salvaguarda de amenazas que se sienten más cercanas y evidentes. De las tres o cuatro puertas de los poblados, se van tapiando algunas para dejar las entradas imprescindibles.

Los tapiados son indicativos de la existencia de

amenazas de asalto pero, además, los expertos han detectado construcciones que denuncian historias más complejas.

Estructuras construidas sobre derrumbes parciales de la muralla y derrumbes de

las mismas puertas. En algunos casos estas historias acabaron con el abandono del poblado puesto que hay evidencias de incendios en casas, en las puertas y en la muralla, e incluso de muchos objetos como joyas de

oro, herramientas, elementos de vestimenta y adornos

personales que aparecen diseminados por las calles, o en

las entradas de las casas. Se han hallado incluso ocultaciones de plata nunca recuperadas.

Las armas encontradas en las puertas, sobre el suelo

o entre los derrumbes, no son ajenas a este final

conflictivo: puntas y conteras

de lanza, puntas de flecha

de bronce, falcatas, puntas de lanza, mangos de escudo. Todas estas

evidencias llevan a pensar en fortificaciones asaltadas en un contexto de conflicto en el que el asedio formal

con bloqueo o cerco no se da, pues los ataques se

deben más a sorpresas o argucias entre pequeños

grupos que a grandes maquinarias de asalto o a

ejércitos numerosos. Estamos en el siglo IV a. de C.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Helena Bonet Rosado

Jaime Vives-Ferrándiz Sánchez

Servicio de Investigación Prehistórica –

Museo de Prehistoria de Valencia

-----------------------------------------------------------